(位于山塘街800号的中国南社纪念馆)

在“中国历史文化名街”苏州山塘街800号,有一处十分重要的历史文化节点——“中国南社纪念馆”,由全国人大原副委员长、民革中央原主席周铁农亲笔题写的馆名匾额悬挂正中,不禁使人顿生肃然起敬之感。今年正值中国共产党成立一百周年,每当经过这个“苏州市爱国主义教育基地”,南社先贤与中共领袖们肝胆相照的故事就一幕幕浮现在眼前,令人流连忘返,无限感慨。

党的诞生地——李书城与中共创始人的故事

(左为上海一大会址,右为李书城)

大家都知道,中共一大是一百年前在上海望志路106号(今兴业路76号)召开的,但是你知道这是一个什么场所吗?答案是:这是南社成员李书城的寓所。

李书城(1882—1965),湖北潜江人,中国近代民主革命家,中共一大代表李汉俊的胞兄。李书城早年赴日本留学,时与黄兴、鲁迅等人为同学。1902年在东京与孙中山会面,坚定了革命信念。1903年1月在东京创办爱国革命刋物《湖北学生界杂志》。1903年春季沙俄进兵东北后参与组建抗俄义勇队,之后回国组织分省起义。1904年初第二次东渡日本,入东京振武学校,后升入日本陆军士官学校第5期。1905年参与筹建中国同盟会。1908年10月以优异成绩从日本陆军士官学校毕业后回国,参与策划武昌首义,被誉为“革命党中之实行家”。1912年1月南京中华民国临时政府成立,孙中山就任中华民国临时大总统,李书城受陆军总长黄兴委托主持陆军部组阁,并积极参加讨袁运动。1917年9月广州成立护法军政府,孙中山出任大元帅,李书城任护国军总司令。1927年因在“清党”中拒不重新登记,从而退出国民党。国民政府成立后,一直站在反独裁势力一边,幕后参与了历次反蒋战争,1948年与张难先等在湖北发起反蒋和平运动。1949年,李书城接到毛泽东亲笔信:“李老先生,见信后速来京共商国家大事。”10月1日李书城登上天安门城楼,参加新中国开国大典,并任新中国第一任农业部部长。

中共建党之初,亟待建立一个稳定的活动场所,以推动革命运动。李书城毫不犹豫地将自已位于法租界的这处寓所变成了中共早期的活动中心。其胞弟李汉俊以“李公馆”为中心,向国内传输马克思主义和十月革命资讯,并在此起草了《中国共产党党纲(草案)》,编辑了中国第一份工人阶级的刊物——《劳动界》周刊,建立了中共第一所培养革命干部的学校——“外国语”学社。1921年6月7日,共产国际执行委员马林受列宁委派到上海,与李汉俊、李达在“李公馆”秘密见面,建议召开中国共产党全国代表大会,成立全国统一的党组织,李汉俊等负责筹备工作。在李书城寓所,他发出了寄往北京、长沙、武汉、广州、济南及日本留学生组织的信函。李汉俊在《新青年》、《星期评论》等发表的九十余篇译文和文章,陈望道翻译的《共产党宣言》全译本,李达翻译的《唯物史观》,也大多是在李书城寓所完成的。一百年前的7月下旬,出席中共一大的全国各地代表13人,包括上海小组的李达、李汉俊,武汉小组的董必武、陈潭秋及包惠僧,长沙小组的毛泽东、何叔衡,济南小组的王尽美、邓恩铭,北京小组的张国焘、刘仁静,广州小组的陈公博,旅日小组的周佛海都蒞临“李公馆”开会。南社成员李书城在上海的寓所,已成为党的诞生地。南社成员李书城,就是以这种特殊的方式,与许多中共创始人紧紧地联系在了一起。

知音成挚友——柳亚子与毛泽东的故事

(右为柳亚子)

在山塘街“中国南社纪念馆”中,有一件“镇馆之宝”格外引人注目,那就是1945年重庆谈判期间,柳亚子托人带到延安,由中央书记处毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时“五大书记”,徐特立、吴玉章、谢觉哉、董必武、林伯渠“延安五老”共七十位在延安的党政军民文各界负责人签名的毛泽东诗词《沁园春•雪》纪念册页。

柳亚子(1887—1958),吴江黎里人,名慰高,字稼轩,号亚子,创办并主持南社。曾任孙中山总统府秘书、中国国民党中央监察委员、上海通志馆馆长。柳亚子是坚定的民主革命战士、共产党最忠实的朋友、著名的爱国诗人。从晚清至新中国成立,他始终以诗歌为武器,呐喊呼吁,鼓吹革命。茅盾对他的评价:“柳亚子是前清末年到解放后这一长时期内在旧体诗词方面最卓越的革命诗人”,称他的诗为“史诗”。周恩来为其的题词是“铁肩担道义,辣手著文章”。而毛泽东不仅是中国人民的伟大领袖,而且是当代杰出的诗人,即使在戎马倥偬和日理万机中,也仍然保持着这样的爱好,乐此不疲。柳亚子曾以“推翻历史三千载,自铸雄奇瑰丽诗”的诗句赞之。柳亚子和毛泽东的“唱合”之作更是开了一代革命诗风,为后人留下了夺目的时代光芒。

柳亚子与毛泽东有过三次重要的会晤。第一次是1926年5月,中国国民党二届二中全会在广州召开,柳亚子以国民党中央监察委员的身份出席会议。他提前半个月到达广州,弄清了“中山舰事件”的真相,认清了蒋介石的阴谋野心。正是在这危难时刻,柳亚子与毛泽东在珠江畔一座古色古香的茶楼里首次相见。当时柳亚子年近不惑,毛泽东只有33岁,时任中国国民党中央候补执行委员、代理宣传部长,兼任中共中央农民运动委员会委员。两人一见如故,相见恨晚,品茗叙谈,纵论国事,互相引以为“知音”。柳亚子对毛泽东的胸襟和才学深为折服,对其非凡的气度和对时局的敏锐洞察力更是深表钦佩;第二次是1945年国共两党重庆谈判期间,柳亚子与毛泽东再次会唔。柳亚子评价毛泽东重庆之行是“大仁、大智、大勇”的“惊天动地的大事情”。柳亚子因从外面抄得了毛泽东的《七律•长征》,想请毛泽东抄录一遍,结果毛泽东把自己于长征结束后填写的一阕《沁园春•雪》手写相赠。柳亚子读后叹为千古绝唱,马上和了一阕,并且把它们放在“柳诗尹画联展”上展出,被重庆的报纸刋出,形成了《沁园春》词大和特和的高潮。毛泽东文武兼备的雄才伟略和礼贤下士的伟人风范在重庆、国统区乃至在全国引起轰动,无形中增加了对中国共产党的向心力。后来柳亚子又托人将纪念册页从重庆带到延安,托毛泽东代请延安党政军民文各界诸负责同志题词签名,更体现了延安红色政权内群贤毕至、人才汇集的群体风貌,给灾难深重的中国带来了希望;第三次就是1949年2月,柳亚子接到毛泽东从西柏坡发出的电报,由香港来到北京参加建国事宜,写下了七律《感事呈毛主席》。

1949年5月1日,毛主席亲自到颐和园益寿堂拜访柳亚子,后来又多次与柳亚子一同观看文艺演出,进行《浣溪沙》词的唱和。建国后柳亚子任中央人民政府委员、全国人大常委会委员。1958年6月21日,柳亚子因病去世,首都各界为他举行了隆重的葬礼,毛泽东主席送了花圈,刘少奇、周恩来等主祭并执绋送葬。柳亚子与毛泽东的匡世友情被世人传颂!

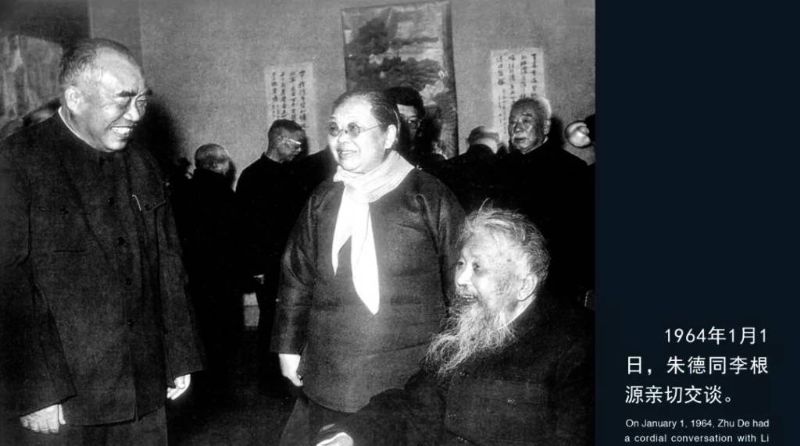

师生情谊深——李根源与朱德的故事

(右为李根源)

李根源(1879—1965),云南腾冲人,字养溪,民国元年经宁调元介绍加入南社,至1916年8月补填入社书,入社号670。李根源于光绪二十九年(1903)考入昆明高等学堂,次年入日本振武堂与士官学校。宣统元年(1909)任云南讲武堂监督兼步兵科教官,旋任总办。1917年任陕西省长,1922年任北洋政府农商总长,1923年因反对曹锟贿选总统,辞去国会代表职隐居苏州吴中达十四年之久,留下了不少佳话和遗迹。1940年春,返回昆明任云贵监察使职。新中国成立后,任西南军政委员会委员,历任全国政协第二、三届委员。1965年7月5日病逝于北京,骨灰安葬于苏州吴中小王山阙茔村舍,现建有李根源纪念馆,构成了一道独特的风景线。

李根源与朱德的师生情,始于1909年春,此时23岁的朱德与学友秦昆一起离开家乡四川仪陇到昆明报考云南陆军讲武堂。这时任讲武堂总办的就是李根源。朱德报考时,考试成绩都达到了录取要求,但是发榜时只录取了秦昆,原因是云南讲武堂只录取云南籍的学生,朱德无奈只得先去当兵再说。同年11月讲武堂补行招生,朱德又去报名,并将自己的籍贯填写为云南蒙自,遂被录取。但入学后朱德因四川口音暴露了籍贯,本应予除名。但李根源与朱德谈话后深受感动,最后力排众议予以录取。朱德后来回忆说:“我的志愿总是想做个军人,而这个讲武堂恐怕是当时中国最进步、最新式的了。它收学生很严格,我竟被录取,因此感到非常高兴”、“我一心一意投入讲武堂的工作和生活,从来没有这样拼命干过。我知道我终于踏上可以拯救中国于水火的道路”。云南陆军讲武堂既是朱德军事生涯的开始,也是他参加革命的起点。入学之初,有几件事给朱德留下了深刻的印象:一是云贵总督李经羲知道学员将辫发剪去一事后认为这是对清王朝造反的举动,甚为恼火,打算解散讲武堂,经李根源解释说留辫发妨碍操练,才使讲武堂免于解散;另一件是1910年4月法国修筑的滇越铁路通车,典礼当天李根源召集全体学生讲话说:“法国今天将滇越铁路修抵昆明,我们国家不惟修不起铁路,甚至将国家主权拱手送给外国人。我辈军人,有守土护国之责,大家在校应该努力学习,将来誓必雪此耻辱。今天学堂放假一天,作为纪念。希望大家牢牢记住这天。”李根源讲到痛心处不禁痛哭流涕,这对朱德印象极为深刻;还有一件是一次朱德放假外出,因事回校晚了几分钟而与学生队队长顾品珍发生顶撞,顾品珍找到李根源要求开除朱德,李根源耐心劝告才得以平息。不久,朱德加入了同盟会,开始走上了彻底推翻封建专制统治的革命道路。辛亥革命中,朱德随李根源、蔡锷等发动云南起义,后又参加二次革命和护法运动。1922年11月经周恩来介绍加入中国共产党,1927年参加了“八一”南昌起义,1928年4月与毛泽东率领的秋收起义部队在井冈山胜利会师,被称为“红军之父”。在以后的岁月里,朱德与李根源一直保持着师生之谊,。1965年5月李根源患病住院期间,朱德多次赴医院看望。同年7月6日李根源病逝于北京,朱德担任治丧委员会主任并亲往嘉兴寺主持追悼会。朱德与李根源半个多世纪的师生情谊,实在是难能可贵、令人动容。

润物细无声——李煮梦与叶剑英的故事

(前排左三为叶剑英)

李书城与中共创始人、柳亚子与毛泽东、李根源与朱德的故事大家都耳熟能详了,但是由于李煮梦未到30岁即英年早逝,其文字记述如雪泥鸿爪,因此南社成员李煮梦与叶剑英的故事公众知之甚少。其实同为广东梅县人和叶剑英早年的启蒙老师,李煮梦对叶帅在诗词创作上可谓“润物细无声”,影响十分深远。

李煮梦,广东梅县人,原名李才,字小白,号煮梦,1912年初加入南社,入社序号284号。晚清时期,李煮梦的伯父李次生在江苏扬州的甘泉县为官,李煮梦的父亲李荫伯“佐乃兄县政,寄寓江南”,少年时代的李煮梦因而跟随其父在扬州居住和成长。受江南浓郁文化氛围的浸润,李煮梦擅长诗词写作,同时又喜爱喝酒,“能尽12瓶玫瑰露(酒)不醉,很有自比李白的不凡”,所以起字“小白”,起号“煮梦”。1908年后李煮梦曾回到家乡梅县,在丙村的三堡学堂任教。在学校执教期间,李煮梦渊博的知识才华以及理想主义的光辉和人格魅力,给当时在该校读书的叶剑英留下了深刻的印象并受益匪浅,其对叶帅诗词写作的影响和启发,现在仍可从叶帅的诗作中找到印记。

据范硕担任编写组组长的《叶剑英传》云:“1908年,11岁的叶剑英,已长成一个英俊少年。这时,家境也稍为好转,父母决定送他到离雁洋10多里的丙村三堡学堂住校读书”、“学校聘请的一位名叫李煮梦的老师,诗文极好,才华出众,后来成为柳亚子创立的“南社”的诗友。李老师很欣赏叶剑英的诗文,经常亲加指点,使其习作大有长进。叶剑英直到晚年还怀念这位启蒙老师,还能背诵李诗’调高泣风雨,笔健走雷霆’、’剑气纵横盘北斗,萧声凄咽拂南天’等佳句。如1941年9月,叶剑英作《寄续范亭司令并呈怀安诸老》一诗:“投身革命将何事,老者安之少者怀。君独伤时导工部,小戎离黍托诙谐”,其中“小戎离黍出诙谐”的诗句是昔日叶楚伧评价李煮梦诗词的,叶剑英直接引用,借以盛赞著名抗战英雄续范亭;又如1954年夏天,叶帅在青岛疗养期间,以《青岛浴感》为题,吟写一首五律:“小楼明一角,深隐绿丛中。海阔天如盖,山遥岛似熊。轻波垂钓叟,旭日弄潮童。忽忆刘亭长,苍凉唱大风”,诗的首联“小楼明一角,深隐绿丛中”就是从李煮梦的组诗《小楼》中的首联“小楼红一角,深隐绿杨阴”引用而来的;再如范硕著、王震作序的《叶剑英在1976》一书中披露了这样一个细节:叶帅在指挥粉碎“四人帮”的战斗期间,曾反复吟诵一首七绝:“浪写风怀浪赋诗,吟成尽作断肠辞。国仇家恨填胸臆,那有闲情哭古人”。这首七绝是叶帅集李煮梦的诗句合成的一首集句诗,形象地展示了叶帅当时所面临的严酷的政治形势,抒发了他在事关国家、民族危亡时刻所表现出来的镇定和沉着,同时也让能让今人从师承关系的角度深入探索叶帅诗词创作的历史渊源;另据《党史纵览》2002年第3期袁小伦写的《叶剑英与南社诗人》披露:1977年6月12日,叶剑英去玉泉山开会,特别想看《南社》第8集中李煮梦的诗(该集收录有李煮梦的35首诗、5首词)。当服务员送来时,他喜出望外,迫不及待地就在外走廊坐下来看,然后在书的第二页空白处挥笔写下了“廓间正是无廖赖,燕子衔泥慰故人。1977年6月12日重得此书留念,于玉泉山九号楼外走廊”,可见李煮梦的诗词对叶帅润物无声的影响。而叶帅的诗词,又潜移默化地影响了无数的共产党人。毛主席曾赞誉叶帅为“善七律”的杰出诗人,形容其诗“酣醇劲爽,形象亲切,律对精严”。

岁月可以远去,但是记忆不应淡忘。今年欣逢中国共产党成立一百周年。伫立在“中国南社纪念馆”高大的牌楼前,重温南社先贤与中共领袖们风雨同舟成挚友、同心同德谋复兴的故事,不禁令人感慨万千。本人曾经参与了该馆选址论证、规划建设、布馆开馆的全过程,更是深有感触。是啊,正是因为有中国共产党的坚强领导,有无数仁人志士的不断求索,有亿万华夏儿女的万众一心,有千千万万革命先烈的流血牺牲,才换来了今天的红色江山。此时此刻,惟愿山河锦绣、民族复兴、人民幸福,风卷红旗过大关,劈波斩浪勇向前,以告慰革命先辈,告慰南社先贤!

参考资料:张夷主编《南社钩沉》;张夷、蔡镜浩主编《南社百位辛亥人物与苏州•山塘》;王飚、平龙根、张夷主编《纪念南社成立一百周年论文集》及网上相关文章的有关章节。

|